Bilder:

Die Bildergallerie kann per Klick auf die Bilder gestartet werden

Die erste Erwähnung des Burggebäudes ("Castro Zolre") datiert aus dem Jahr 1267. Aussehen, Umfang und Ausstattung dieser ersten Burg sind unbekannt, doch lassen Untersuchungen den Schluss zu, dass die Burg schon in der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts erbaut worden war. Für die damalige Zeit muss es sich um eine große und künstlerisch wertvoll ausgestattete Anlage gehandelt haben. In zeitgenössischen Quellen wurde sie als die "Krone aller Burgen in Schwaben" und als "das vesteste Haus in teutschen Landen" gerühmt. Dennoch wurde sie 1423 völlig zerstört.

Ab 1454 wurde die zweite Burg Hohenzollern größer und wehrhafter als zuvor erbaut. Später wurde die Burg im Hinblick auf den 30jährigen Krieg zur Festung ausgebaut, danach wechselten die Besitzer mehrfach. Die bauliche Unterhaltung wurde jedoch nicht im erforderlichen Umfang durchgeführt, mit der Folge, dass sie zusehends verfiel und sich zu Beginn des 19. Jahrhunderts nur noch als Ruine darbot.

Kronprinz Friedrich Wilhelm von Preussen faßte 1819 den Entschluss, die Stammburg des Hauses Hohenzollern wieder aufzubauen. Später, als König Friedrich Wilhelm IV. schrieb er in einem Brief von 1844: "Die Erinnerung vom J.19 ist mir ungemein lieblich und wie ein schöner Traum, zumal der Sonnenuntergang, den wir von einer der Schloßbastionen aus sahen, ... Nun ist ein Jugendtraum - Wunsch, den Hohenzollern wieder bewohnbar gemacht zu sehen..."

Ab 1850 verwirklichte er seinen so lange gehegten Traum und schuf eine der imposantesten Burganlagen Deutschlands im neugotischen Stil. Sie besteht aus einem vieltürmigen Schloss und Wehranlagen, die ein Meisterwerk der Kriegsbaukunst des 19. Jahrhunderts darstellen. Ihre Ergänzung mit zivilarchitektonischen Elementen verleihen einen besonderen Reiz. Die Lage der Burg auf dem schönsten Berg Schwabens gibt ihr das malerische Erscheinungsbild.

Prinz Louis Ferdinand von Preussen liess die Burg ab 1952 mit künstlerisch wertvollen und historisch bedeutsamen Gegenständen zur Geschichte Preussens und seiner Könige ausstatten. Neben Gemälden namhafter Maler (Honthorst, Pesne, von Werner, von Lenbach, Laszlo) gehören dazu insbesondere Gold- und Silberschmiedarbeiten des 17. bis 19. Jahrhunderts.

1970 und 1978 verursachten Erdbeben große Schäden. Alle Erhaltungs-, Neu- und Umbauten müssen auch zukünftig aus den Eintrittsgeldern finanziert werden.

Schon der mittelalterliche Chronist Annalista Saxo erwähnte die "Wifilisburg" als Vorgängergebäude, die während des 9. und 10. Jahrhunderts gegen die Hunnen genutzt wurde. Friedrich von Arnsberg errichtete 1123 ein weiteres Gebäude in der Burganlage, welches nach seinem Tod 1124 von den Bewohnern des benachbarten Dorfes, die von Arnsberg unterdrückt wurden, wieder zerstört wurde. Graf Otto I. von Waldeck verkaufte 1301 die Wewelsburg an den Fürstbischof von Paderborn. Bis 1589 wurde das Anwesen um die zwei festungsähnlichen Gebäude von den Fürstbischöfen an verschiedene Lehnsherren vergeben.

Der Paderborner Fürstbischof Dietrich von Fürstenberg, der von 1585 bis 1618 regierte, schuf von 1603 bis 1609 die Wewelsburg in ihrer heutigen Form als Schloss im Stil der Weserrenaissance. Dabei integrierte er das Mauerwerk beider Vorgängergebäude in das neue Gebäude, den Charakter der Wewelsburg mit den drei Türmen passte er in seiner Gestalt dem spitzwinkeligen Gelände an. Sie diente fort an einige Zeit als Nebenresidenz der Fürstbischöfe. Im Süden verhindert ein Trockengraben den Zugang zum Gebäude, das Vorwerk ist von einer Ringmauer eingefasst. Eine (Zug-)Brücke führt über den östlichen Trockengraben zum Eingangsportal, die Westseite liegt am Talabhang. Gebaut wurde mit witterungsempfindlichen Kalkstein, Putz hob die Fensterfassungen und bildhauerischen Elemente an Portalen und Erkern hervor. Im Erker über dem Hauptportal ragt die Inschrift „Multi quaerent intrare et non poterunt“ (Viele wollen eintreten und können es nicht), welches den fürstbischöflichen Willen beweist im Raum Paderborn den Katholizismus bei den Untertanen durchzusetzen. So befindet sich auch im Treppenturm ein Verhörraum und Verlieszellen, zwei Hexenprozesse fanden 1631 auf der Wewelsburg statt. Carl Gustav Wrangel zerstörte im Dreißigjährigen Krieg 1646 die Burg erstmalig.

Obwohl Fürstbischof Dietrich Adolf von der Recke bis 1660 die Wewelsburg wieder aufbaute, verlor sie den Rang als Nebenresidenz der Fürstbischöfe. 1718 fand der letzte fürstbischöfliche Besuch statt, notdürftige Unterhaltungen wegen der Schulden des Landes sind im 18. und 19. Jahrhundert dokumentiert. Zunächst wurden die Verliesse ab 1752/53 als Zivilkerker, später als Militärgefängnis für Deserteure genutzt. Der Nordturm der Burg, die 1802 in den Besitz Preußens fiel, brannte am 11. Januar 1815 nach einem Blitzschlag bis auf die Außenmauern aus. Zwischen 1832 bis 1934 diente die ehemalige Wohnung des Rentmeisters als Pfarrwohnung. Der Kreis Büren wurde 1924 Eigentümer der Burg und schuf in ihr ein Kulturzentrum mit einem örtliches Museum, einem Restaurant und einer Jugendherberge.

Während der nationalsozialistischen Zeit wurde Hermann Bartels 1933 zum leitenden Architekten für den Umbau der Wewelsburg zur SS-Burg vom „Reichsführer-SS“ Heinrich Himmler, der zunächst eine Schulungsstätte für SS-Führer plante, ernannt. Ein kleiner Stab von SS-Wissenschaftlern wurde eingestellt. Ab Kriegsbeginn diente die Wewelsburg als Versammlungsort für SS-Gruppenführer. Unter anderem rief Himmler im Juni 1941 SS-Funktionsträger hier zusammen, um ihnen die Kriegsziele des Russlandfeldzuges zu erläutern. Viele bauliche Maßnahmen der SS fanden statt, ab 1940 sollten die Bewohner des Dorfes Wewelsburg ausgesiedelt werden, um eine neue Burganlage in einem Dreiviertelkreis mit einem Radius von 635 Meter um das alte Gebäude herum zu bauen. Ein Konzentrationslager in Wewelsburg, welches zunächst dem Hauptlager Sachsenhausen und später dem KZ Buchenwald unterstand, wurde von der SS im Krieg eingerichtet, um die geplanten Bauarbeiten verwirklichen zu können. Von den über 3900 Häftlingen überlebten 1285 das KZ nicht. Im März 1945 wurde die Sprengung der gesamten Burganlage von Himmler befohlen.

Die Wewelsburg wurde nach dem Krieg wieder aufgebaut, in ihr befindet sich heute das Kreismuseum Wewelsburg und eine Jugendherberge mit 204 Betten, sowie die Erinnerungs- und Gedenkstätte "Wewelsburg 1933-1945" im ehemaligen SS-Wachgebäude am Burgvorplatz. Es ist die weltweit einzige umfassende museale Gesamtdarstellung der Geschichte der Schutzstaffel (SS) der NSDAP. So zeigt die Dauerausstellung "Ideologie und Terror der SS" die lokale Geschichte der SS in Wewelsburg und des hiesigen Konzentrationslagers.

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

Dortmund - Deutsches Fussball Museum

Nach der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland entschloss sich der DFB, aus den Gewinnen der Weltmeisterschaft die Errichtung eines nationalen deutschen Fußballmuseums zu finanzieren. Aus 14 Städten, die sich als Standort für das Fußballmuseum beworben hatten, wählte das DFB-Präsidium im Mai 2007 die Städte Köln, Oberhausen, Gelsenkirchen und Dortmund aus und entschied sich damit für einen Standort im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen. Auf einem außerordentlichen Bundestag des DFB am 24. April 2009 entschieden sich die Delegierten für das innenstadtnahe Areal südlich des Dortmunder Hauptbahnhofs, das bis zum Baubeginn des Museums als Busbahnhof genutzt worden war.

Die Bauarbeiten für das Museum begannen im September 2012; am 20. September erfolgte in Anwesenheit von DFB-Präsident Wolfgang Niersbach und Ministerpräsidentin Hannelore Kraft der symbolische Spatenstich. Die Grundsteinlegung fand am 29. April 2013 statt. Anwesend waren unter anderem Wolfgang Niersbach, Reinhard Rauball und Ute Schäfer. Ein Jahr später, 2014, konnte das Richtfest gefeiert werden. Das Deutsche Fußballmuseum wurde am 23. Oktober 2015 als offizielles nationales Fußballmuseum des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) eröffnet.

Köln - Michael Schumacher Private Collection

Die Michael Schumacher Private Collection ist eine Dauerausstellung in der Motorworld Köln. Die ausgestellten Objekte stammen aus der privaten Sammlung des früheren Autorennfahrers und siebenmaligen Formel-1-Weltmeisters Michael Schumacher. Zu sehen sind Karts seiner Anfangszeit, Sportwagen, Pokale, private Erinnerungsstücke und einige seiner Formel-1-Rennwagen.

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

Die Saarschleife beginnt kurz hinter dem Merziger Stadtteil Besseringen und endet in Mettlach. Die Luftlinie zwischen Besseringen und Mettlach beträgt nur etwa zwei Kilometer. Die Saar macht jedoch einen Umweg, der nahezu zehn Kilometer beträgt. Ins Rampenlicht rückt sie immer wieder, wenn Staatsoberhäupter sich dort einfinden. Friedrich Wilhelm IV., König von Preußen, besuchte den Aussichtspunkt Cloef mit Blick auf die Saarschleife am 29. September 1856. Adolf Hitler war am 16. Mai 1939 an dieser Stelle. Seinerzeit wurde eine Gedenkplatte angebracht, die später entfernt wurde. Oskar Lafontaine und Gerhard Schröder ließen sich am 4. August 1997 an der Cloef vor der Saarschleife fotografieren. Der damalige französische Präsident Jacques Chirac und der inzwischen verstorbene polnische Präsident Lech Kaczynski fanden sich dort zu einem Dreiergipfel mit Bundeskanzlerin Angela Merkel am 5. Dezember 2006 ein.

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

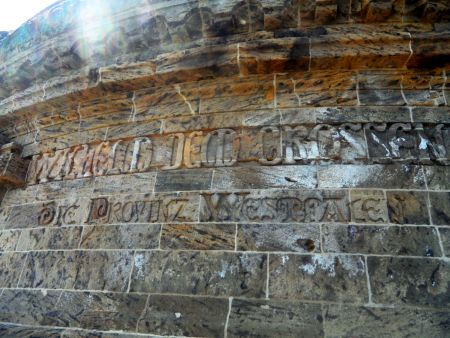

Porta Westfalica - Kaiser-Wilhelm-Denkmal

Das Kaiser-Wilhelm-Denkmal an der Porta Westfalica, wurde in der Zeit der ersten Vereinigung der deutschen Staaten im zweiten Kaiserreich von 1871-1918 errichtet. Insbesondere nach dem Tode Kaiser Wilhelms des I. im März 1888 waren umfangreiche Pläne für Denkmäler des ersten Kaisers in vielen Publikationen Thema und der Abgeordnete Hösch schlug bereits im April desselben Jahres als Standort die Porta Westfalica vor. Obwohl die Mindener Stadtverordnetenversammlung diesen Vorschlag sofort aufgriff, standen am 15. März 1889 im Provinziallandtag in Münster 11 Standorte zur Debatte - und schließlich wurde der Standort Porta Westfalica nach einem längeren Abstimmungsverfahren mit 43 zu 46 Stimmen angenommen.

Der Provinzial-Landtag von Westfalen stellte für den Bau 500.000 Goldmark zur Verfügung, 300.000 Mark wurden durch Spenden aufgebracht. Das Denkmal wurde nach Entwürfen des damals bedeutendsten deutschen Denkmal-Künstlers, des Berliner Architekten Bruno Schmitz, gebaut, die Kaiserfigur wurde von dem Bildhauer Kaspar von Zumbusch aus Wien geschaffen, einem gebürtigen Westfalen. Das Projekt konnte jedoch nicht wie geplant verwirklicht werden, da der Entwurf von Schmitz mit einer Kalkulation von weit über 1.000.000 Mark den geplanten Kostenrahmen von 800.000 Mark sprengte. Dies führte mit dazu, das mit dem Bau erst im September 1892 begonnen wurde. Am 18.10.1896 wurde das Denkmal im Beisein von Kaiser Wilhelm II. und Kaiserin Auguste Victoria mit einer Feier eingeweiht, an der zwischen 15.000 und 20.000 Menschen teilnahmen.

Das Denkmal besteht aus Porta-Sandstein, der aus einem Stollen im Wittekindsberg abgebaut wurde. Der leicht zu bearbeitende Sandstein wurde für besonders fest und wasserundurchlässig gehalten und war wegen seiner ,Maserung`, die durch Erzeinschlüsse hervorgerufen wird, sehr beliebt. Bis in die ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts wurde der Sandstein für den Bau von Burgen, Kirchen, Öffentlichen Gebäude und Grundmauern verwendet.

Das tempelartige Bauwerk des Denkmals ist dreigeteilt. Von der Ringterrasse mit 30 Stützpfeilern und einem Durchmesser von 120 m führt eine Freitreppe zur Hoch-Terrasse. Von hier führen nochmals 20 Stufen bis zum Kuppelbau, wo sich das Standbild des Kaisers befindet. Die 7 m hohe Kaiserfigur steht auf einem 5,5 m hohen Steinsockel. Das Standbild des Kaisers besteht aus vernieteten Kupferplatten und zeigt den Kaiser Wilhelm I. barhäuptig, die linke Hand auf den Pallasch gestützt, die rechte Hand erhoben. Über dem Standbild erhebt sich ein 50 m hoher Baldachin, der von 6 gewaltigen Säulen getragen wird. Diese schließen sich in 18 m Höhe zu Rundbögen. 32 m ist der Außendurchmesser des Baldachins, der Innenraum misst 18 m im Durchmesser. Das Denkmal ist insgesamt 88 m hoch. Auf seiner Spitze befindet sich eine 2,50 m hohe Kaiserkrone mit vergoldetem Kreuz.

In einem zwischen 881 und 899 entstandenen Zehntverzeichnis des Klosters Hersfeld wird Querfurt als zehntpflichtiger Ort Curnfurt im Friesenfeld erstmals urkundlich erwähnt, und in einer Urkunde Kaiser Ottos II. von 979 erstmals mit castellum betitelt. Die dortige Burg war seit dem 10. Jahrhundert Stammsitz der Edelherren von Querfurt. Aus dem 10. Jahrhundert stammen auch die Spuren der ältesten erhaltenen Bausubstanz, bei der es sich um Teile der inneren Ringmauer und des Korn- und Rüsthauses handelt. Die Steinbauten beschränkten sich auf den Bereich zwischen dem heutigen Kornhaus, dem Bergfried Dicker Heinrich und der Burgkirche. Diese zeitigen Massivbauten unterstreichen zugleich die Bedeutung der Querfurter Edelherren. Im Jahr 1004 wurde zeitgleich mit der Stiftung einer Burgkapelle ein Chorherrenstift gegründet, dem ab 1162 die Errichtung einer romanischen Kirche mitten auf dem Burghof folgte. Im 14. Jahrhundert wurde dieser ein Grabkapellenbau mit der Tumba Gebhards XIV. von Querfurt angefügt.

Anfang des 12. Jahrhunderts erfolgte der Bau des Dicken Heinrichs, dem Anfang des 13. Jahrhunderts die Errichtung des Marterturms und Anfang des 14. Jahrhunderts der Bau des Pariser Turms folgten. Um 1350 kam die äußere Ringmauer hinzu. Während des 15. Jahrhunderts wurden vor allem fortifikatorische Veränderungen vorgenommen. Die Bastionen und das Westtor stammen aus der Zeit von 1460 bis 1490. Nach dem Tod des letzten Burgherrn Bruno IX. von Querfurt 1496 wurden Querfurt und seine Burg als Lehen des Erzbistums Magdeburg eingezogen. Anschließend ließ Albrecht von Brandenburg 1528 und 1535 bauliche Veränderungen an der Anlage vornehmen. Gegen Ende des Dreißigjährigen Kriegs, von 1640 bis 1642 wechselte die als uneinnehmbar geltende Festung nach heftigen Belagerungen und Beschießungen mehrfach den Besitzer. Die sich anschließende Besatzungszeit der Schweden dauerte von 1642 bis 1650. Im Jahr 1663 machten die reichsunmittelbaren Fürsten von Sachsen-Querfurt die Anlage zu ihrer Residenz und damit Querfurt zur Hauptstadt ihres Territoriums. Von 1660 bis 1668 wurde deshalb das sogenannte Fürstenhaus erbaut.

Um 1700 errichtete man neue Geschützstellungen auf der verbreiterten Berme oberhalb des Zwingers, ehe Querfurt nach dem Tod Adolphs III. von Sachsen-Weißenfels wieder an das Kurfürstentum Sachsen zurückfiel. Im Jahr 1815 fielen Stadt und Burg an Preußen, woraufhin die Burganlage zur Domäne umgewandelt wurde. Dieser Status wurde erst 1936 aufgelöst. Im 17. und 18. Jahrhundert wurde zudem die Burgkirche barock umgestaltet und von 1846 bis 1850 sowie 1903 restauriert. Die Zeit von 1972 bis 1978 verging mit Sanierungs- und Restaurierungsmaßnahmen sowie umfangreicher Bauforschung, die im Jahr 2000 fortgeführt wurden.

Der Dicke Heinrich, ein Rundturm aus dem 12. Jahrhundert ohne Fenster, Kamin und Abort, ist der einzige romanische Turm auf der Burg. Seine Höhe beträgt 27,50 Meter, der Durchmesser unten 14 Meter und die untere Mauerstärke 4,35 Meter. Sein Kranz mit Schießscharten kam im 15. Jahrhundert dazu. Die Bauzeit eines unter dem heutigen Bergfried befindlichen Gebäudes wird um 1000 datiert.

Die Burgkapelle war Stiftskirche und "Unsere(r) liebe(n) Frau off der Burg Quernford" geweiht. Sie diente seit 1323 als Grablege der Grafen von Querfurt. Der ab 1162 über älteren Fundamenten errichtete kreuzförmige Kirchenbau erinnert an südosteuropäische Vorbilder. Sein achteckiger Vierungsturm stammt aus der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts. In einer im 14. Jahrhundert angebauten gotische Seitenkapelle steht die Tumba des Grafen Gebhard XIV. von Querfurt. Sie ist ein herausragendes Beispiel der böhmisch geprägten Skulptur des späten 14. Jahrhunderts. Von 1698 bis 1716 erfolgte ein barocker Umbau, dabei wurde eine mit Muschelornamentik verzierte Öffnung in den Vierungsturm geschaffen. Die Malereien stammen von Andreas Mateyerlein, die Stuckaturen führten Georg Friedrich Hopffe, Francesco Domenico Minetti sowie Abondio Minetti aus. Nach den Restaurierungen in den Jahren 1846-1850 und 1903-1906 sind von der Barockausstattung vier stark überarbeitete Deckengemälde, die Gestaltung der Vierung, Stuck des einstigen Kamins auf der West- (ehemals Herrschafts-) empore sowie zwei Konsolen am Nordportal, die ein aus dem Kloster Marienzell stammendes Tympanon tragen, erhalten. Nach der politischen Wende wurde die Kirche 1992 nach 20-jähriger Schließung wieder für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

Wilhelm Heinrich, Fürst zu Nassau und Graf zu Saarbrücken, ordnete in seiner Eigenschaft als "Summus episcopus" der evangelisch-lutherischen Kirche seines Territoriums am 21. Oktober 1761 den Bau einer lutherischen Kirche in der Residenzstadt Saarbrücken an. Bisher war im alten Renaissance-Schloss die gotische Schlosskirche als Hofkapelle und Begräbniskirche genutzt worden. Man als Zielvorgabe der Fertigstellung der Kirche das Jahr 1765 anvisiert. Als der Auftraggeber, Graf Wilhelm Heinrich im Jahr 1768 starb, war allerdings nur das Äußere der Kirche weitgehend vollendet. Der Turm war noch im Bau. Nach dem Tod Wilhelm Heinrichs verschleppte sich die Fertigstellung unter seinem Sohn und Nachfolger Graf Ludwig zunehmend. Im Jahr 1773 verfügte Ludwig die Fertigstellung des Innenraumes und der gesamten Kirche sowie die Anlage einer Begräbnis-Gruft unter dem Westarm.

Im selben Jahr wurde auch der Prospekt der Orgel installiert, obwohl er bereits im Jahr 1768 hätte vollendet sein sollte. Kanzel und Kirchengestühl wurden im Jahr 1774 fertig, im Jahr 1775 der Altar, sodass man am 25. August, dem Todestag des französischen Königs Ludwig IX. (des Heiligen) (gestorben am 25. August 1270 während des Siebten Kreuzzuges in Karthago), die Kirche mit einem feierlichen Gottesdienst und einer eigens zu diesem Anlass komponierten Kantate einweihen konnte.

Seit der Einweihung nannte man die Kirche nach ihrem Vollender "Ludwigskirche", während der sie umgebende Platz seit dem Jahr 1763 nach dessen Vater Wilhelm Heinrich noch Heinrichsplatz genannt wurde. Erst in späterer Zeit wurde der Platz in Analogie zur Kirche in Ludwigsplatz umbenannt. In der Französischen Revolution wurde an der Ludwigskirche das Nassau-Saarbrückensche Landeswappen sowie der Namenszug und das Brustbild des Fürsten Wilhelm Heinrich an den Amortissements entfernt. Die Kirche wurde nun wieder "Neue Kirche" in Relation zur gotischen Schlosskirche genannt. Drei Turmglocken wurden ausgebaut und nach Metz gebracht. Durch Diebstahl gingen die Bleiauskleidungen in der Rinne zwischen Dach und Attika und die Fallrohre verloren, was zu schweren Feuchtigkeitsschäden am Mauerwerk und zum Verlust des Verputzes und der weißen Außenfarbe führte.

Durch napoleonisches Dekret ging die Kirche am 5. Mai 1806 in die Verantwortlichkeit der Gemeinde über. Bürgermeister Johann Sebastian Bruch bestimmte im selben Jahr 9 "gutdenkende" protestantische Aufseher für die Ludwigskirche. Unter Pfarrer Julius Ebeling kam es in den Jahren 1906-1911 zu einer ersten grundlegenden Restaurierung des Bauwerkes durch die preußische Denkmalpflege. Während des Zweiten Weltkriegs wurde die Ludwigskirche beim verheerenden britischen Bombenangriff auf Saarbrücken in der Nacht vom 5. auf den 6. Oktober 1944 durch Spreng- und Brandbomben bis auf die Umfassungsmauern zerstört.

Nach den Zerstörungen begann die Gemeinde mit der Sicherung der Ruine: Trümmer wurden ausgeräumt und Mauerwerksschäden beseitigt. Im Jahr 1946 wurde offiziell der Auftrag zum Wiederaufbau durch die Gemeinde erteilt. Im Jahr 1947 lag die Baugenehmigung vor. Der Wiederaufbau der Ludwigskirche begann im gleichen Jahr, ist aber bis heute noch nicht abgeschlossen. Als problematisch erwies sich die Gestaltung des Innenraumes des Sakralbaues.Der Kirchenbauarchitekt Otto Bartning vertrat im Jahr 1952 als Gutachter die Auffassung, "dass die Ludwigskirche im Innern nicht in der gleichen Form, wie sie Stengel gebaut hat, wiederhergestellt werden darf, weil eine Kopie oder Doublette bekanntlich eine Fälschung ist. Die Kirche muss im Innern nach den Bedürfnissen unserer Zeit erneuert werden." Als erster Preisträger eines im Jahr 1958 ausgeschriebenen Architektur-Wettbewerbes begann Rudolf Krüger im Jahr 1959 mit der Neugestaltung des Innenraumes.

Bis 1982 wurden die Emporen in den Ost- und Westarmen der Kirche eingebaut sowie Kanzel und Orgelprospekt rekonstruiert. Die Innenrestaurierung wurde im Jahr 2009 mit der Wiederherstellung des Fürstenstuhls (das fürstliche Gestühl, das sich auf der der Orgel gegenüber liegenden Empore befand) abgeschlossen.

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

Der im Jahr 965 von Magdeburg zur Burg Weligrad (Burg Mecklenburg) reisende Kaufmann aus dem arabischen Andalusien Ibrahim Ibn Jakub berichtete über eine offenbar noch im Bau befindliche Burg in Ufernähe eines Süßwassersees in Aufzeichnungen von 973 über seine ins slawische Gebiet östlich der Unterelbe unternommene Reise. Das Vorhandensein einer solchen Anlage untermauerten Ausgrabungen von Teilen des alten slawischen Burgwalls im Jahre 1987. Bei Ausgrabungen im Innenhof des Schlosses wurden 2014 Reste des offenbar von Ibrahim Ibn Jakub erwähnten ersten Burgbaues gefunden, der zunächst für eine kleinere Burganlage spricht als zunächst angenommen.

Die Schweriner Burg war im Jahr 1160 im Zusammenhang mit den nach Osten gerichteten Expansionsbestrebungen deutscher Feudalherren das Ziel eines Eroberungsfeldzuges unter Führung Heinrichs des Löwen (1129-1195). 1358 gelangte die Grafschaft durch Kauf in den Besitz des Herzogs Albrecht den Zweiten, einem Nachfahren König Niklots. Die Residenz verlagerte Albrecht II. von Wismar auf die im Landesinneren liegende Schweriner Burginsel.

Seinen Fassadenschmuck aus roten Terrakottaplatten erhielt es aber erst, als unter Herzog Johann Albrecht I. (1525-1576) das sich nördlich anschließende Neue Lange Haus von 1553 bis 1555 umgestaltet wurde. Wenige Jahre später veranlasste Herzog Johann Albrecht I. den Neubau der Schlosskapelle. Dieser erste protestantische Kirchenbau Mecklenburgs wurde unter Baumeister Christoph Haubitz (erwähnt 1549-1587) rechtwinklig an das Neue Lange Haus angefügt. Der 1612 in mecklenburgische Dienste getretene Baumeister Gerhart Evert Pilooth († 1629) erarbeitete vor Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges Pläne für einen vollständigen Neubau des Schweriner Schlosses in den Formen einer niederländisch geprägten Renaissance. Tatsächlich begann man 1617 unter seiner Leitung mit den ersten Arbeiten, musste sie jedoch wegen der kriegerischen Ereignisse bald einstellen. Nach den Plänen Piloots wurden zwischen 1635 und 1643 das Haus über der Schlossküche und das Haus über der Schlosskirche aufgestockt und erhielten Fassaden im Stile der Niederländischen Renaissance.

Als die Residenz 1835 nach Schwerin zurückverlegt wurde, befanden sich die Schlossgebäude in einem schlechten baulichen Zustand. Außerdem entsprachen die aus verschiedenen Stilepochen stammenden einzelnen Bauten und die ihnen zugeordneten Wirtschaftsgebäude nicht den Vorstellungen des Landesherrn von seiner zukünftigen Residenz. Der Großherzog Paul Friedrich I. (1800-1842) entschloss sich deshalb, am Alten Garten, am Platz des heutigen Museums, einen Schlossneubau errichten zu lassen. Der nach Plänen des Hofbaumeisters Georg Adolf Demmler (1804-1886) begonnene Bau wurde nach wenigen Monaten eingestellt, da der Nachfolger des 1842 plötzlich verstorbenen Großherzogs, der erst 19-jährige Friedrich Franz II. (1823-1883), von diesem Neubau Abstand nahm und sich für eine tiefgreifende Umgestaltung der historischen Anlage auf der Schlossinsel entschied.

Dieser Umbau sollte sich nach den Vorstellungen des Großherzogs zunächst auf die gesamte Anlage erstrecken. Später wurde auf Betreiben Demmlers der Beschluss gefasst, die vier historischen Schlossbauten aus dem 16. und 17. Jahrhundert auf der Seeseite zu schonen. Demmler leitete den Schlossbau einschließlich des Neubaus der Schlossbrücke vom Beginn der Abbrucharbeiten 1843 bis zum Jahresbeginn 1851. Nach der Entlassung Demmlers aus dem mecklenburgischen Staatsdienst 1851 übernahm der Berliner Baumeister Stüler die Leitung des Schlossbaus. Er veränderte den Entwurf seines Vorgängers an der stadtseitigen Front entscheidend, indem er die Fassade durch plastische Elemente und um das große Niklot-Reiterstandbild bereicherte. Als krönenden Abschluss setzte er an die Stelle der von Demmler gedachten Laterne eine monumentale Prunkkuppel.

Die festliche Einweihung des Schlosses fand am 26. Mai 1857 statt. In der Nacht vom 14. auf den 15. Dezember 1913 zerstörte ein verheerender Brand unklarer Ursache etwa ein Drittel des Baues. Der Burgseeflügel brannte bis auf die Grundmauern aus, der nach Süden liegende Schlossgartenflügel in seinen Obergeschossen. Der prunkvolle Goldene Saal und das reich gestaltete Haupttreppenhaus wurden völlig zerstört. Letzteres wurde 1926-1931 durch die Rote Marmortreppe ersetzt.

Als der Großherzog von Mecklenburg-Schwerin 1918 infolge der Ereignisse der Novemberrevolution abdankte, war erst die äußere Wiederherstellung des Schlosses beendet. 1919 ging das Schloss in den Besitz des Staates über, ab 1921 wurden historische Räume der Öffentlichkeit als Museen zugänglich gemacht. Nach dem Krieg besetzte die Sowjetische Militäradministration (SMAD) das Gebäude. Mit der Wende in der DDR begannen erneut umfangreiche Arbeiten zur Schlosssanierung. Ende 1989 gründeten etwa 25 Unternehmen aus Kiel und Umgebung einen Förderverein, der mit 500.000 DM Sofortmaßnahmen unterstützte, um den Verfall des historischen Bauwerks zu stoppen.

Seit Herbst 1990 hat der Landtag Mecklenburg-Vorpommern seinen Sitz im Schloss Schwerin. Seit 2007 ist das Schweriner Schloss auf einer Sonderprägung der deutschen 2-Euro-Münze zu sehen, da 2006/2007 Mecklenburg-Vorpommern den Bundesratsvorsitz innehatte.

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

Stuttgart - Mercedes-Benz-Museum

Das Mercedes-Benz-Museum befand sich bis zum 18. März 2006 auf dem Werksgelände des Daimler-Werks Untertürkheim und wurde im Mai 2006 in der Mercedes-Benz-Welt wiedereröffnet. Das Museum nimmt circa 3.500 m² Grundfläche ein und bietet über neun Geschosse verteilt rund 17.000 m² Ausstellungsfläche. Das Gebäude ist 47,5 m hoch und hat einen umbauten Raum von 210.000 m³.

Nachdem ein zunächst diskutiertes Museumsprojekt zusammen mit Mercedes-Benz auf dem ehemaligen Messegelände Killesberg nicht zustande kam, begann Porsche mit den Planungen für ein neues Museum am Hauptsitz in Stuttgart-Zuffenhausen. Die Absicht war, dem Porsche-Platz mit dem Unternehmenssitz und den Porsche-Werkshallen eine markante Gestalt zu geben.

Um der umfangreichen Unternehmensgeschichte gerecht werden zu können und Wünschen nach einem adäquaten Museumsstandort nachzukommen, gab die Porsche-Unternehmensleitung im Jahr 2004 den Entwurf der Architekten Delugan Meissl nach der Lösung der Planungsfragen zur Ausführung frei.

Am 17. Oktober 2005 war offizieller Start des Bauprojekts. Im Februar 2007 war der Rohbau fertig. Im Oktober 2008 wurden die ersten Kleinexponate und Vitrinen auf der Ausstellungsebene installiert und aufgebaut und einen Monat später kamen die ersten zwölf Ausstellungsfahrzeuge in das zweite Obergeschoss. Die offizielle Übergabe an den Bauherren erfolgte am 8. Dezember 2008. Die offizielle Einweihung wurde am 28. Januar 2009 gefeiert. Für die Allgemeinheit ist das Museum seit dem 31. Januar 2009 offen. Die Baukosten für das neue Museum haben sich auf zirka 100 Millionen Euro verdoppelt. Bis Juni 2011 wurden 1 Million Besucher und bis dato 5100 Führungen gezählt. Knapp 35 % der Besucher sind Gäste aus dem Ausland.

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

Gegründet wurde die Völklinger Hütte im Jahr 1873 von dem Ingenieur Julius Buch. Der unaufhaltsame Aufstieg der Hütte begann aber erst mit dem Kauf der wegen mangelnder Rentabilität bereits wieder geschlossenen Hütte durch die Industriellenfamilie Röchling im Jahre 1881. Maßgeblichen Anteil an dem rasanten Aufstieg hatten Kommerzienrat Karl Röchling (1827-1910) und sein Sohn Hermann Röchling (1872-1955). Unter ihrer Leitung entwickelte sich die Völklinger Hütte zu einem der bedeutendsten Eisen- und Stahlwerke Europas. Unter der Leitung der Gebrüder Röchling wurde das Unternehmen nach und nach erweitert. Die technischen Pionierleistungen, die hier in die Tat umgesetzt wurden, beeinflussten die Stahl- und Eisenproduktion weltweit. In den zwanziger Jahren zählte die Hütte zu den modernsten Hüttenwerken der Welt.

Um die zur Stahlherstellung notwendigen hohen Temperaturen zu erreichen, brauchte man außer Kohle vor allem auch Koks. Deshalb wurde 1897 die erste Koksbatterie direkt neben den Hochöfen errichtet. Drei Jahre später nahm die erste Gasgebläsemaschine ihren Betrieb auf. 1911 entstand eine Hängebahnanlage zur Beschickung der Hochöfen. Am 16. Januar 1928 ereignet sich in Völklingen das schwerste Hütten-Unglück der Geschichte der Völklinger Hütte, 13 Menschen starben. Als 1928 die Sintertechnik Einzug hielt, entstand in Völklingen eine der modernsten und größten Sinteranlagen Europas. Sie erlaubte das Recycling von Abfallprodukten wie Gichtstaub und Feinerz.

Während des Zweiten Weltkrieges arbeiteten etwa 70.000 Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene in den Bergwerken, Hütten und Fabriken des Saarreviers. In der Völklinger Hütte waren bis zum Kriegsende etwa 14.000 Männer und Frauen unter anderem aus der Sowjetunion, Polen, Jugoslawien, Frankreich, Belgien und Luxemburg unter schwersten Bedingungen beschäftigt. 1952 erreichte die Hütte ihren Produktionshöchststand, bedingt durch den Bauboom in der Nachkriegszeit. Erst mit der Rückkehr des Saarlandes nach Deutschland Ende 1956 erhielten die alten Besitzer, die Industriellenfamilie Röchling, die Völklinger Hütte zurück. Im Jahr 1965 zählten die gesamten Produktions- und Verwaltungsbereiche der Völklinger Hütte insgesamt 17.000 Mitarbeiter. Die weltweite Stahlkrise erfasste 1975 auch die Völklinger Hütte. Während der luxemburgische Stahlkonzern Arbed bis 1971 im Saarland den Standort Burbach betrieb, fusionierte die Völklinger Hütte mit den "Vereinigten Hüttenwerken Burbach-Eich-Düdelingen" zur gemeinsam mit Röchling betriebenen "Stahlwerke Röchling-Burbach GmbH". Mit der Integration des Neunkirchener Eisenwerks wurde 1982 die Arbed Saarstahl GmbH geschaffen, bei der die Familie Röchling (1978) ausschied. Seit 1986 heißt das Unternehmen Saarstahl.

Nach der Stilllegung der Roheisenphase (1986) wurde dieser Teil als Industriedenkmal unter Denkmalschutz gestellt. Nach kontinuierlicher Instandsetzung und Begehbarmachung folgte die Nutzung als musealer Betrieb. 1994 erklärte die UNESCO die Roheisenerzeugung der Völklinger Hütte zum Weltkulturerbe. Umgangssprachlich wird auch das gesamte Völklinger Werksgelände der Saarstahl AG als Völklinger Hütte bezeichnet. Das heutige Weltkulturerbe Völklinger Hütte umfasst mit 7,46 Hektar Grundfläche nur einen Bruchteil des rund 260 Hektar großen Völklinger Saarstahl-Areals.

Seit Mitte der 1990er Jahre finden auf dem Gelände des Weltkulturerbes Völklinger Hütte Kulturveranstaltungen statt. Das Spektrum reicht vom Open-Air-Rockkonzert über Kammermusik bis hin zu Ausstellungen über Mensch, Natur und Technik. Seit 1999 wird die Hüttenlandschaft durch eine Lichtinstallation von Hans-Peter Kuhn illuminiert. Im Jahr 2001 wurde die nächtliche Szenerie um eine Lichtinstallation von Michael Seyl erweitert. 2012 war das Areal erstmals Veranstaltungsort des electro magnetic. Im Rahmen der "European Festival Awards" im holländischen Groningen wurde es als "Bestes Neues Festival Europas 2012" ausgezeichnet.

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

Die Burg im Tal des Elzbaches (auch: Elz) wurde wahrscheinlich zu Beginn des 12. Jahrhunderts an einem Handelsweg zwischen dem Moselland und dem fruchtbaren Maifeld erbaut. Der Name Eltz wird erstmals 1157 in einer Schenkungsurkunde Friedrichs I. Barbarossa erwähnt, in der "Rudolphus de Elze" als Zeuge auftritt. Der spätromanische Bergfried Platt-Eltz und Reste des romanischen Wohnhauses sind heute noch erhalten. Die Burg wird auf drei Seiten von der Elz umflossen und ragt auf einem bis zu 70 Meter hohen, elliptischen Felskopf empor. Die Erbauer orientierten sich bei der Anlage an der Form der Felsformation. Dadurch entstanden die teilweise ungewöhnlichen Grundrisse der einzelnen Räume.

Zu einer ersten Stammesteilung der Herren von Eltz kam es noch vor 1268 unter den Brüdern Elias, Wilhelm und Theoderich, wobei die Burg und die dazugehörigen Güter unter den drei Brüdern aufgeteilt wurden:

- Eltz-Kempenich genannt Eltz vom goldenen Löwen

- Eltz-Rübenach genannt Eltz vom silbernen Löwen

- Eltz-Rodendorf genannt Eltz von den Büffelhörnern

Die Namen der Hauptlinien stammen jeweils von den angeheirateten Gattinnen, die jeweils von der Burg Kempenich, aus Rübenach und Rodendorf (heute Château-Rouge, Departement Moselle, Lothringen) stammen. Alle Familien verblieben danach auf der Burg in einer Ganerbengemeinschaft; die Burg Eltz war fortan eine Ganerbenburg, auf der die Teilbauten der Burg die Namen der Teillinien tragen. Durch den Ankauf des Anteils des Freiherrn von Eltz-Rübenach (silberner Löwe) gelangte die Stammburg 1815 in den Alleinbesitz der Hauptlinie der Grafen und Edlen von und zu Eltz, gen. Faust von Stromberg (Eltz-Kempenich; goldener Löwe).

In den Jahren 1331-1336 kam es zu den einzigen schweren kriegerischen Auseinandersetzungen, die die Burg erlebte. Während der "Eltzer Fehde" widersetzten sich die Eltzer Herren zusammen mit anderen freien Reichsrittern der Territorialpolitik des Erzbischofs und Kurfürsten Balduin von Trier. Zur Belagerung und einer möglichen Einnahme der Burg Eltz durch den Beschuss mit Katapulten ließ der Erzbischof des Bistums Trier auf einem Felsenvorsprung am Hang über der Burg die heute nur noch mit wenigen Ruinenmauern erhaltene Belagerungsburg Trutzeltz errichten. Jeglicher Burgzugang wurde vereitelt, so dass die Burg von allem Nachschub abgeschnitten war. Zwei Jahre konnten die Belagerten durchhalten, mussten dann aber aufgeben, als die Burgbesatzung von Hunger geschwächt war. Die freien Reichsritter mussten auf ihre Reichsfreiheit verzichten. Balduin ernannte Johann wieder zum Burggrafen, allerdings als seinen Untertanen und nicht mehr als freien Ritter.

Auf die Heirat von Hans Adolf zu Eltz mit Katharine von Brandscheid zu Rodendorf im Jahre 1563 geht der Name Eltz-Rodendorf zurück. Außerdem erwarb er durch die Heirat die Herrschaft Rodendorf im Lothringer Amt Busendorf (heute: Bouzonville). Zwischen 1490 und 1540 wurden auf der Burg Eltz die später so genannten Rodendorfer Häuser erbaut. Die Hoffront der Häuser öffnet sich mit einer auf drei Pfeilern ruhenden gewölbten Vorhalle. Neben ihr befindet sich ein in die Außenmauer eingelegtes Madonnenmosaik aus dem 19. Jahrhundert. 1604 bis 1661 wurden die Kempenicher Häuser errichtet. Durch ihre architektonische Komposition und ihr schön gegliedertes Fachwerk runden sie den malerischen Gesamteindruck des Innenhofes ab. Unter dem mächtigen Treppenturm wurde ein Brunnen erbaut, der der Wasserversorgung der gesamten Burg diente. In der Zeit von 1665 bis 1743 erreichten die Eltzer im Kurstaat Mainz ihren größten Einfluss. Der 1665 geborene Philipp Karl von Eltz trat 1686 in das deutsch-ungarische Kolleg in Rom ein. Nach dem Tod des Mainzer Kurfürsten wurde Philipp Karl zu dessen Nachfolger gewählt. Er war damit geistlicher Führer und mächtigster Kirchenfürst nördlich der Alpen.

Im Pfälzer Erbfolgekrieg von 1688 bis 1689 wurde ein Großteil der rheinischen Burgen zerstört. Da Hans Anton zu Eltz-Üttingen ein ranghoher Offizier im französischen Heer war, konnte er die Burg Eltz vor der Zerstörung bewahren. Graf Hugo Philipp zu Eltz wurde während der französischen Herrschaft am Rhein von 1794 bis 1815 als Emigrant behandelt. Seine Besitztümer am Rhein und in der Nähe von Trier wurden eingezogen. Die Burg Eltz und die dazugehörigen Güter waren der Kommandantur in Koblenz unterstellt. Als sich später herausstellte, dass Graf Hugo Philipp nicht emigriert, sondern in Mainz geblieben war, kam er 1797 wieder zur Nutznießung seiner Güter und Renten. Er wurde 1815 durch den Kauf des Rübenacher Hauses und des Grundbesitzes der Freiherren von Eltz-Rübenach alleiniger Besitzer der Burg.

Ein Brand, der am 20. September 1920 im Südteil des Kempenicher Hauses ausbrach und auf weitere Gebäudeteile übergriff, zog umfassende Renovierungen und Wiederherstellungen nach sich. Zerstört worden waren insbesondere der Kapellenbau und das darüber gelegene Archiv, die Ausstattung des Kempenicher Hauses und der zehn oberen Räume des Rodendorfer Hauses. 1930 fanden die Wiederherstellungs- (Haus Kempenich) und Wiederaufbauarbeiten (Kapelle und Haus Rodendorf) zunächst ihren Abschluss. Seit mehr als 800 Jahren befindet sich die Burg im Besitz der gleichnamigen Familie.

Am 14. September 1973 beschloss der Landschaftsausschuss des Landschaftsverbands Rheinland die Einrichtung des Parks auf dem Areal der ehemaligen Colonia. Der Aufbau des Parks begann wenig später in der Umgebung des Amphitheaters, während die übrigen Flächen noch bis 1974 landwirtschaftlich genutzt wurden. Der südöstliche 6 ha große Teil des Parks wurde schließlich nach vier Jahren am 8. Juni 1977 eröffnet.

Die Colonia Ulpia Traiana war etwa 73 Hektar groß, hatte rund 10.000 Einwohner und war eine der zentralen Städte der Provinz Niedergermanien. An der Ostseite der Stadt lag an einem heute verlandeten Seitenarm des Rheins der bislang nicht ausgegrabene Hafen der Stadt. Die Versorgung der Stadt mit frischem Wasser erfolgte über Grundwasser-Brunnen, Becken zum Auffangen von Regen und ein Aquädukt, während die Abwässer über ein unterirdisches Kanalisationssystem in den Rheinarm geleitet wurden. Neben dem Hafen verfügte die Stadt über eine Herberge, überdachte Bürgersteige, einen Tempel am Hafen, den Capitolstempel, einen Matronentempel, ein Forum, ein Amphitheater und eine große Thermenanlage. 275 wurde sie beinahe vollständig von Franken zerstört und später in verkleinerter Form als bedeutendstes Festungswerk am Niederrhein mit dem Namen Tricensimae wiedererrichtet. Zu Beginn des 5. Jahrhunderts nahmen die Überfälle durch germanische Stämme jedoch so stark zu, dass die Siedlung endgültig aufgegeben wurde.

Da das mittelalterliche Xanten auf einem römischen Friedhof errichtet wurde, wurden die Ruinen der römischen Stadt zunächst als Steinbruch für die Errichtung der mittelalterlichen Stadt genutzt. Die so nach und nach von Ruinen befreiten Flächen wurden schließlich in Ackerland umgewandelt. Interesse an der römischen Geschichte kam etwa in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts auf. Systematische Grabungen auf dem Areal führte im 19. Jahrhundert der Niederrheinische Altertumsverein durch. Dabei fand man Teile der Stadtbefestigung und des Capitols sowie 1500 Gräber. 1887 entdeckte man auch erste Spuren des Amphitheaters.

1934 begannen größere planmäßige Grabungen, bei denen man im Osten der Römerstadt einen verlandeten Rheinarm entdeckte und das Amphitheater vollständig freilegte, konservierte und zur Besichtigung freigab. Erste Grabungen nach dem Zweiten Weltkrieg fanden 1957 statt, da die Stadt auf Teilen der bisher landwirtschaftlich genutzten Fläche der Colonia ein Beton-Industriewerk ansiedeln wollte. Bei diesen Grabungen wurden die Großen Thermen, das Handwerker- und Gewerbeviertel, einige Straßen und ein Gebäudekomplex mit unbekannter Funktion ausgegraben und dokumentiert. Danach wurden die Reste teilweise abgetragen und anschließend überbaut.

Um 1970 plante man die Auskiesung des neben der früheren Römerstadt gelegenen Altrheinarmes und die anschließende Errichtung von Freizeitanlagen in der Umgebung des so entstandenen Gewässers und des Amphitheaters. Damit wäre auch der bisher unberührte Ostteil der Römerstadt mitsamt dem Hafen zerstört worden. Die Idee wurde aber verworfen. Darüber hinaus entschied die Stadt Xanten, das bereits vorhandene Industriegebiet zwischen Stadt, B 57 und Rhein nicht zu erweitern und die dortigen Betriebe umzusiedeln, sodass die dortigen Flächen für die Errichtung des Museums frei waren.

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)